띠어리크래프트게임즈가 개발하고 넥슨이 한국과 일본 서비스를 맡은 배틀 샌드박스 신작 '슈퍼바이브'가 28일 CBT를 마쳤다. 슈퍼바이브는 배틀로얄 룰 안에서 다양한 스킬을 가진 캐릭터의 조합, 탑뷰 전투 방식을 배합해 익숙하면서도 독특한 재미를 선사했다.

슈퍼바이브는 이번 CBT를 통해 주말동안 24시간 풀오픈을 포함해 53시간 연속 테스트를 진행하면서 랭크 시스템도 함께 진행했기에 사실상 오픈베타를 앞둔 최종 테스트라는 시각이 일반적이다. 실제로 게임을 농밀하게 즐긴 많은 게이머들이 맵의 구성이나 캐릭터간 상성 등 자잘한 곳에서 아쉬운 것이 있지만 게임의 기본적인 틀과 서버 안정성 등 전체적인 완성도는 당장 오픈해도 손색이 없는 수준이라는 평을 남기기도 했다.

기자도 한 명의 게이머로서 일주일간 나름의 시간을 투자해 게임을 즐겼고 CBT 종료가 아쉬울 정도로 즐거운 시간을 보냈다. 이전 체험기에서도 적었지만 슈퍼바이브라는 게임은 어떤 게임인지에 대해 다시한번 곱씹어보고 조금 더 플레이한 시점에서 느꼈던 주요 특징을 곱씹어봤다.

◆ 쉬운 입문과 어려운 숙달이란 말이 잘 어울리는 게임

'쉬운 입문, 어려운 숙달(easy to learn hard to master)'이란 용어는 게임계, 특히 대전형 온라인 게임에서 성공을 위한 최소 조건으로 통할 정도로 중요한 요소다. 게임조선 기자들은 우스갯소리로 '글로벌 히트를 노리는 게임이라면 튜토리얼을 끝내고 본 게임 매칭버튼을 누르는데 10분 이상 소요되면 안된다'라는 말을 하곤한다. 슈퍼바이브는 딱 5분만 튜토리얼을 돌려보면 게임에 대한 이해는 끝이니 그 부분에선 합격이라 볼 수 있겠다.

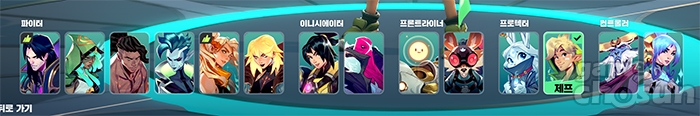

14명의 캐릭터가 어떤 스킬이 있는지 어떻게 운용하는지를 알기 위해 연습모드를 이용해 모두 사용해본다고 해도 한 시간 내외면 알 수 있다. 게임은 점점 커지는 폭풍에 떠밀려 안전 지대로 몰려들면서 최후의 1팀이 되면 이기는 전형적인 배틀로얄 시스템이니 이 게임이 어떤지에 대해서 파악하는 것은 정말 쉬웠다. 팀을 짜고 파밍하다가 적을 만나면 전투를 하면 되니 말이다.

14명의 캐릭터(헌터). 수는 적지만 개성만큼은 확실했다

그런데 꽤 오랜 시간 게임을 플레이했음에도 '내가 과연 슈퍼바이브에 숙달됐나?'라고 생각하면 자신이 없다. 솔직히 말해서 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 많다고 보는게 더 맞을 정도다. 맵의 구성, 파밍 몬스터의 위치, 낮과 밤의 변화, 거점의 활용, 캐릭터간 조합 및 그에 따른 자신의 역할, 이상적인 캐릭터 전투 콘트롤, 캐릭터에게 맞는 장비, 대형 몬스터 사냥법 등 게임을 하면서, 혹은 지인과 정보를 나누면서 얻어야만 하는 '노하우'가 끝도 없는 수준이다.

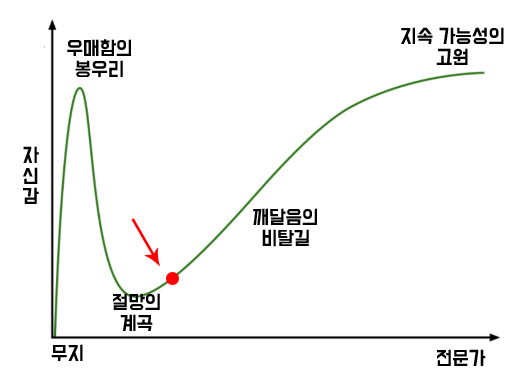

마치 5분만에 튜토리얼을 끝내고 "이 게임 쉽네!"라고 생각하고 들어갔다가 2~3판 만에 "난 아무것도 몰랐구나"라는 우매함의 봉우리에서 절망의 계곡으로 곤두박질 친 더닝 크루거 효과의 피해자 같았다. 약 12시간 내외의 플레이를 해보고 느낀 것은 "난 깨달음의 비탈길은 커녕 절망의 계곡에서 겨우 일어선 수준이구나"라고 스스로 평할 정도다.

슈퍼바이브는 이렇게 플레이를 할 수록 자연스럽게 지식과 노하우가 쌓이게 구성돼 있다. 그리고 꽤 오랜 시간 플레이하면서 알아가는 재미가 있었다. 마치 LOL에서 만랩을 찍는데 꽤 오랜 시간과 노력이 필요함에도 그냥 튜토리얼이라 말하는 것처럼 말이다. 대전형 온라인 게임은 특성상 수천 시간이 넘는 플레이를 즐길 수도 있다는 것, 각 노하우와 실력에 따른 랭크가 다양하다는 것을 감안하면 게임의 완성도로는 상당하다고 볼 수 있겠다.

기자는 아무리 좋게 봐줘도 절망의 계곡을 갓 벗어난 햇병아리 수준인거 같았다

◆ 빠르면 1분, 우승해도 15분 내외의 빠른 템포

배틀로얄 장르의 가장 큰 특징은 게임의 템포가 빠르다는 것. 적어도 폭풍이라 불리는 자기장의 속도에 따라 게임의 최종 시간이 사실상 결정되는 특징이 있다.

슈퍼바이브는 대체로 15분이 넘지 않는 선에서 한 게임이 끝난다. 누구도 원하지 않겠지만 운이 너무 없어서 첫 전투에서 그대로 패한다면 1분만에도 게임이 끝나는 경우도 있다. 이동 중 시야가 한정돼 있어 언제 적을 만날지 모른다는 긴장감이 있는데다 스쿼드와 스쿼드, 즉 4:4가 정면으로 붙는 전투가 벌어지면 대부분 10~30초면 향방이 결정될 정도로 빠르게 전투가 끝나 무의미하게 시간을 허비하는 경우가 거의 없다.

항상 긴장 상태와 빠른 상황판단을 요구하다보니 게임을 즐길때 상당히 압축된 경험을 하는듯한 느낌이 든다. 꽤 오랜 시간 즐긴거 같은데 막상 시간을 보면 10분이 채 지나지 않은 경우가 꽤 많았다. 사실 기자의 경우는 LOL이나 배틀그라운드처럼 긴 호흡으로 플레이하는 게임을 즐기기엔 집중력이 꽤 낮은 편인데 슈퍼바이브는 집중도가 높은 대신 유지 시간이 짧은 부분은 꽤 적응이 쉬웠다.

최대 40명이 격돌하는 15분의 격전

◆ 캐릭터의 이해도가 없다면 반드시 패한다

각 캐릭터의 특성과 장단점을 이해하지 못하면 전투를 이길 수 없었다. 이해도 차이가 큰 스쿼드끼리 붙으면 그야말로 순식간에 쓸려나가는 수준이다. 이는 캐릭터를 활용하는 게임에서 당연한 얘기기도 한데 슈퍼바이브는 그 특성이 아주 뚜렷했다. '헌터'라 불리는 캐릭터의 조작법과 특성을 제대로 활용하지 못한다면 필패라 불러도 될 정도였다.

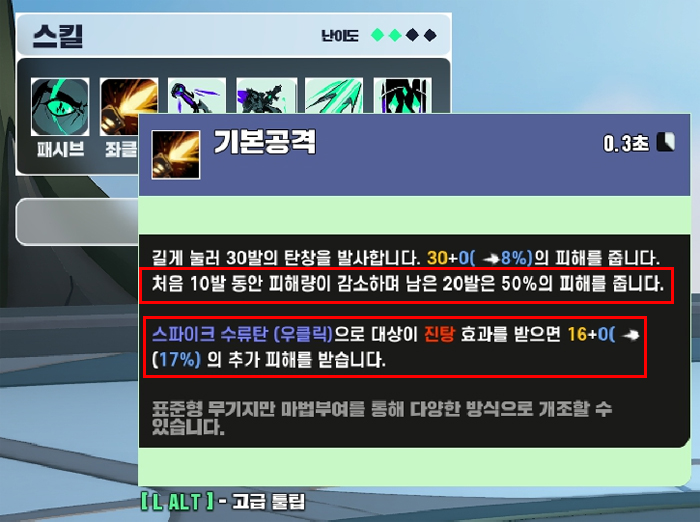

예를들어 가장 조작난이도가 쉬운 고스트도 스파이크 수류탄을 맞춘 적에게 추가 대미지가 있다는 점과 기본공격의 초탄이 대미지가 높다는 점을 이해하지 못하면 같은 공격을 해도 DPS가 대폭 떨어진다. 전투 시 적절한 중간 거리를 유지하면서 견제하다가 아군의 이니시에이터나 컨트롤러 아군이 결정적 적 후방에 궁을 날리며 돌진하는 운용법도 알아야 한다. 각 헌터의 이해도가 충분한 팀과 아닌 팀의 차이는 그야말로 천차만별 수준이다.

개인적으로 이런 전투 방식은 매칭 시스템을 통해 수준이 맞는 게이머들끼리 모이게 하는 것으로 해결할 수 있겠지만 게임이 어느정도 서비스되고 정보가 활발히 공유될 때까지, 즉 어느정도 대중성의 영역까지 올라가지 전까진 호불호가 갈릴 수도 있을 것이라 생각됐다.

알고 싸울 때와 모르고 싸울 때의 결과가 천차만별

◆ e스포츠를 강하게 인식하고 있는 게임

슈퍼바이브는 플레이하는 재미만큼 보는 재미도 높았다. 다른 기자의 플레이를 지켜보면서 게임 초반은 제한된 시야에서 적이 어디서 나올지 모르는 긴장감이, 후반으로 갈 수록 특정 행동을 할 때마다 맵을 통해 전체에게 알려지기 때문에 위험을 감수하고 진행할 건지, 이런 행동을 하는 적을 예측하고 습격할 건지, 혹은 맞파밍으로 대응할 것인지 등을 예측하는 재미가 있었다. 이는 슈퍼바이브가 개발 단계에서부터 e스포츠를 강하게 의식한 게임이라는 것을 쉽게 예상할 수 있다는 의미이기도 하다.

빠른 게임 템포와 이해도가 높을 수록 유리한 구성. 팀웍이 중요함에도 각 캐릭터의 콘트롤 피지컬에 의해 뒤집힐 수 있는 전투. 꽤 화려한 전투 이펙트와 타격감. 시야 제한과 폭풍(자기장), 몬스터의 랜덤성과 의외성... 등 적어도 e스포츠가 가져야할 요소는 충분했다. 물론 이건 일단 게임이 성공한 후, 그리고 프로선수와 팬이 등장할 수 있도록 하는 개발사와 퍼블리셔의 노력이 선행되야 하지만 말이다.

게임을 플레이하면 자연스레 알게 된다

이 게임 e스포츠를 의식하고 있구나!... 라고

게임만 성공한다면 e스포츠 대회가 반드시 개최될 게임이다

◆ 묘하게 땡기는, 묘하게 매력적인 게임

기자가 플레이한 12시간 남짓의 플레이는 위에도 언급했던 슈퍼바이브라는 게임을 이해하는데 무리가 있는 시간이었다. 솔직히 왠만한 게임은 짧게는 1시간 내외, 길어도 3~4시간이면 대부분을 파악한다고 자신했던 입장에서 꽤 자존심 상하는 부분이지만 매년 수십 개의 게임을 플레이하는 기자도 게임을 파악하는데 오래 걸릴 정도로 심도있는 게임이라는 반증이기도 하다.

각 캐릭터간 일러스트 스타일마저 다를 정도로 뚜렷한 개성, 직관적인 조작과 플레이할 수록 알아야 할게 많아지는 심오한 시스템, 캐릭터의 특성과 조합에 따른 전투 방식 변화, 파밍 루트에 따른 효율 변화, 아이템의 위치와 급작스런 전투 등의 의외성까지... 비슷한 상황 내에서 계속 돌발적인 이벤트가 아주 빠르게 뒤엉키는 게임이다. 이런 역경을 딛고 최후의 1인(스쿼드)이 됐을 때의 쾌감은 모 게임에서 치킨을 먹은 것과는 또다른 쾌감이 있다.

기본적으로 어렵고 빠른 템포의 게임을 즐기는 게이머라면 오픈베타 소식에 귀를 기울이는 것이 좋겠다. 여기에 자신이 나름 손재주에 자신있고, 빠른 상황 변화에 잘 대응할 수 있는 게이머라면 이른 시기에 도전해 랭커에 도전해보는 것도 좋겠다. 기자도 꽤 재미있게 즐겼고 오픈을 기다리는 한 명의 게이머가 됐으니 말이다.

수상한 그분들이 좋아할만한 캐릭터와

힙하고 펑키한 분위기가 공존하는 독특한 분위기의 게임

[배향훈 기자 tesse@chosun.com ] [gamechosun.co.kr]